导语:这一轮造车最理想的人才画像应该是“青年科学家、35岁左右、能发一些前瞻的论文,又有人生阅历。”

随着新一轮造车浪潮的到来,一场汽车业人才大迁移也再一次掀起。不同于上一轮造车的动力变革,和传统造车的整车优先,这一轮造车浪潮将焦点放在了智能座舱和自动驾驶等软件领域。参与这次造车的企业主要来自科技企业,以及上一轮参与造车的“新势力们”。然而,真正能够满足企业用人需求的人才少之又少。

那么问题来了,这些造车新势力到底需要什么样的人才?他们能到哪里寻找到需要的人才呢?

根据求职网站的信息显示,今年前5个月,新能源汽车领域招聘需求旺盛的职位包括汽车设计工程师、产品经理、算法工程师、测试工程师、动力系统设计、电气工程师、硬件工程师、嵌入式软件开发、智能驾驶系统工程师等。根据某猎头公司人员描述,最理想的人才画像应该是“青年科学家、35岁左右、能发一些前瞻的论文,又有人生阅历”。

接下来,我们就循着企业的招聘需求,结合Sixlens情报系统,试着寻找这些人才的藏匿之处。

高成本的人才培养让部分企业更倾向于内部推荐和外部“挖人”

以滴滴、小米、百度为代表的一批新加入“造车”行列的科技企业,为了能够迅速发展技术,不惜下重金到汽车行业“挖人”。根据Sixlens情报系统,刚刚入局的滴滴目前在智能座舱、自动驾驶等领域尚未形成人才和技术储备。因此,滴滴在这一轮“抢人”大战中倾向于通过从外部“挖人”来实现人才和技术的储备。

从外部“挖人”需要掌握更加全面的人才信息。根据Sixlens情报系统,“自动驾驶”领域里拥有高质量专利的发明人主要来自包括长城汽车股份有限公司的传统车企,广州小鹏汽车公司等上一代“造车新势力”,以及如济南浪潮高新科技投资发展有限公司这类智能汽车零部件企业。

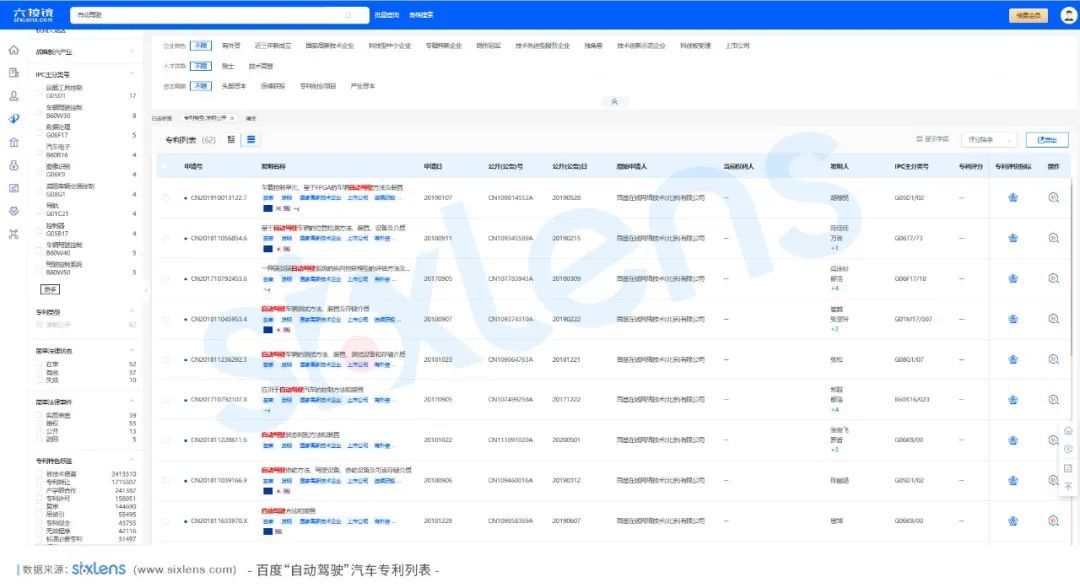

百度进入智能驾驶领域的时间较早,根据Sixlens情报系统,百度在自动驾驶领域,拥有99项相关专利,其中发明公开专利达62项。因此,在与吉利合作制造“集度”品牌汽车时,百度方面更倾向于内部转岗和推荐。

拥有完善人才培养体系的华为,更倾向于通过高校来聚集人才

基于完善的人才培养体制,华为提高了应届生的市场行情。多方消息显示,今年以来,华为放缓了高端人才的招聘,社招重点集中在算法岗,而对于校招的投入则在增大。今年初,华为智能汽车解决方案BU人数已经超过6000人。在华为看来,ICT人才和汽车背景的员工常有争执,所以他们更愿意从零培养两种基因都有的新人。除了传统车企、上一代造车新势力,以及智能汽车零部件制造企业,一些企业也会选择从高等院校招聘人才。

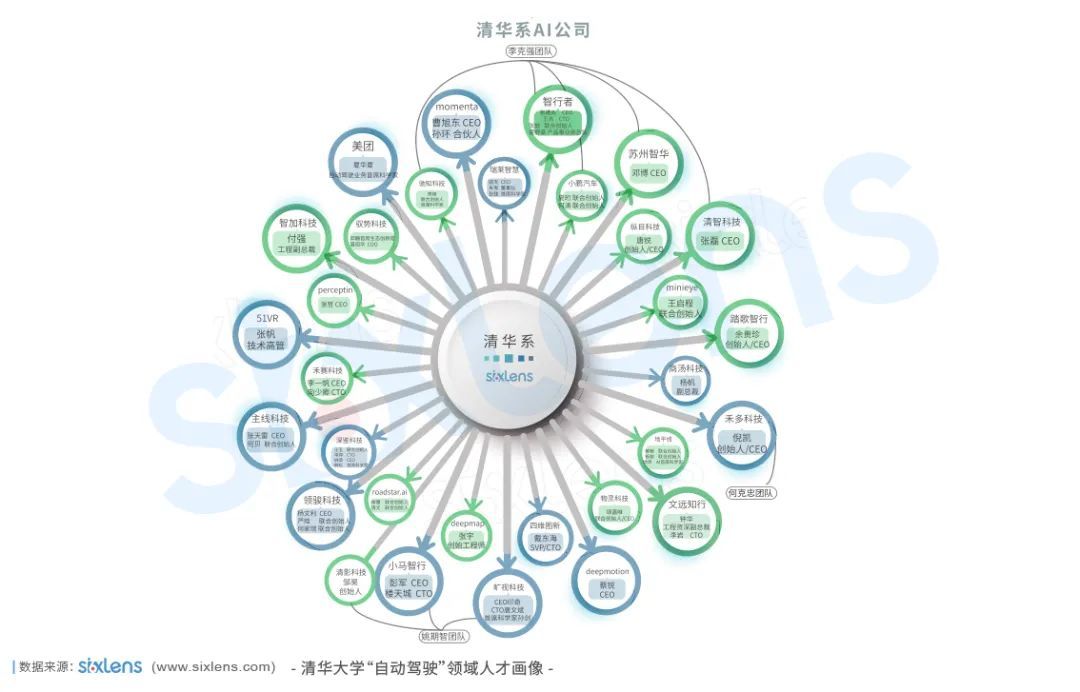

根据Sixlens情报系统显示,北京航空航天大学、北京理工大学、清华大学等高校在“自动驾驶”领域的专业实力比较突出。

其中,清华大学教授、汽车安全与节能国家重点实验室主任李克强,在道路车辆交通控制、车辆驾驶控制,以及车辆驾驶控制参数等领域研究成果突出。其团队成员涌现出不少智能汽车行业领导人才。这些高校相关专业毕业生及科研团队成员将会成为助力造车企业占领智能汽车技术领域的重要人才来源。

上一代造车新势力继续布局三电领域,国内“挖人”的同时,更加关注“海外”人才

除了国内企业和高校,一些较早进入新能源汽车领域的“新势力们”也将触角伸向了国外。其中德国慕尼黑和美国硅谷是主要的目标。蔚来正在慕尼黑搭建数字架构实验室,除了招聘各类智能技术架构师,也正在为慕尼黑/欧洲办公室寻找一位负责人。而美国硅谷则聚集着人工智能领域最顶尖的人才。

从“抢人”大战的人才取向可以看出,这次“造车新浪潮”已经不再是汽车硬件领域的竞争,而是智能互联应用层面的竞争。而说到底,技术依靠专利,专利需要人才,拥有了这个领域中最优秀的人才,通过专利建立起来的强大的技术壁垒,将会为企业在智能汽车领域赢得更理想的技术精度和最优选择,进而帮助企业赢得这场“逐鹿之战”的最终胜利。

本文首发于微信公众号:六棱镜知识产权。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(李显杰 )