文/科技说说

随着2025上海国际车展圆满落幕,其所带来的深远影响却才刚刚开始。

除了众多让人印象深刻的新车型外,上海国际车展所展现的前沿技术、趋势风向等,也至关重要。其中,车企的集体性“智驾静默”,就让业界和消费者为之震惊。要知道,上海国际车展本应是全民智驾元年、智驾方案和成果百花齐放的盛大展示舞台,却意外成为智驾行业趋势急转直下的风向标。

车企高管们不再高呼“解放双手”,转而谈论“责任的边界”。这种戏剧性的转向,恰如一面棱镜,折射出智驾行业从狂热到理性的历史性跨越。

当上海国际车展结束后,智驾彻底加上“辅助”限定,或许即将迎来更深刻的产业逻辑重构——从资本驱动的技术狂欢,转向用户价值主导的理性进化。而在重构过程中,车企将围绕智驾的安全、价格、技术等多个维度,展开趋向白热化的竞争。

“辅助”背后:技术理想与安全现实的平衡

智驾戴上“镣铐”,是多种因素共同作用的结果。

近年来,智驾已从早期的技术试水,进入规模化商用阶段。据佐思汽研统计,2024年城市NOA实现爆发式增长,20-25万元价格区间内的车型,城市NOA渗透率实现了从个位数到两位数的增长,在10月达到了24.7%。

对于不少车企来说,智驾也是旗下车型的重要卖点之一,更是吸引消费者关注的亮点之一。甚至为了抢占市场高地,许多车企还通过营销手段夸大智驾的能力。而且在激烈竞争之下,不少车企即使感觉“被裹挟”,但为了能够生存下来,或是为了争夺市场份额,也只能硬着头皮大赞智驾的“无所不能”,并使用“零接管”等营销话术。

很多迹象都在表明,智驾行业的发展的确有一定程度的“非理性”。但在随后的时间中,智驾领域的形势陡然一变。集中体现是,智驾领域不断出现各种事故。其中一些事故造成的严重后果,更是上升到全民关注的层次,受到更为广泛的关注。

此外,还有一些车主在使用辅助驾驶功能时睡觉的新闻频繁登上热搜。当这些事情持续出现后,引发了关于规范智驾安全的热议和讨论。

4月16日,工信部装备工业一司组织召开智能网联汽车产品准入及软件在线升级管理工作推进会。会议强调,汽车生产企业需深刻领会《关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知》要求,充分开展组合驾驶辅助测试验证,明确系统功能边界和安全响应措施,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

随后,会议的影响直接传导于一个礼拜后举行的上海国际车展。我们看到,在上海国际车展上,原本将智驾当做宣传重点的众多车企都“偃旗息鼓”——与智驾相关的展示大幅减少,且在宣传层面持谨慎态度。

我们也了解到,不少车企对媒体私下也表示,基于现在的传播诉求,请不要出现“智驾”、“自动驾驶”等说法,而是要加上“辅助”等限定性词语,比如“智能驾驶辅助”或“智能辅助驾驶”等。

回溯智驾戴上“镣铐”的轨迹,究其原因还是消费者对“智能驾驶”的认知错位——误以为可完全脱手,与系统能力的实际局限形成巨大落差。监管的介入与事故的频发,自然就会迫使智驾从“技术叙事”回归“安全底线”。

加上“辅助”限定是否会延缓智驾的进化速度?答案是否定的。表面看,“辅助”限定似乎延缓了智驾的技术迭代和升级,但实际情况并非如此。

当下,L3/L4级测试仍在推进。比如在本届上海国际车展,小马智行全球首发第七代车规级自动驾驶软硬件系统方案。据悉,这是全球首个基于车规级芯片实现L4级全场景无人驾驶能力的系统方案。

此外,智驾相关的数据积累更稳健。监管要求的功能边界明确,迫使车企通过更严谨的测试验证积累数据,而非依赖用户公测。而且商业化路径也在变得更清晰——政策为L3级立法铺路,预计2026年将实现全场景L3级功能。

这种“表慢实快”的进化,正在说明一个道理——“带着镣铐跳舞,反而能让舞步更精准。”

车企掰手腕:安全与技术战的全面升级

当行业从蒙眼狂奔转向理性回归,智驾的“辅助”标签不再是被动的妥协,而是主动的安全契约。同时,当规则体系重建后,智驾行业显然将获得更可持续的前行动力。这也意味着,车企以智驾为竞争着力点,围绕安全、价格、技术等维度将展开趋向白热化的竞争。

比如在安全维度,将上演一场从硬件到算法的全方位竞争。显而易见的是,安全已成为车企在智驾领域面临的头等大事。比如在上海国际车展上,长城汽车创始人魏建军、岚图汽车CEO卢放分别在发布会上呼吁车企守住宣传底线,强调“人机共驾”,反对混淆智驾概念。

为了保障智驾的安全,车企将从硬件冗余、人机交互优化、安全认证体系等多方面着手,来体现自身的优越性。无论是推动激光雷达从高端车型下沉至大众市场,还是争相通过各大权威机构推出的安全测试,都将会成为车企发力的重点。

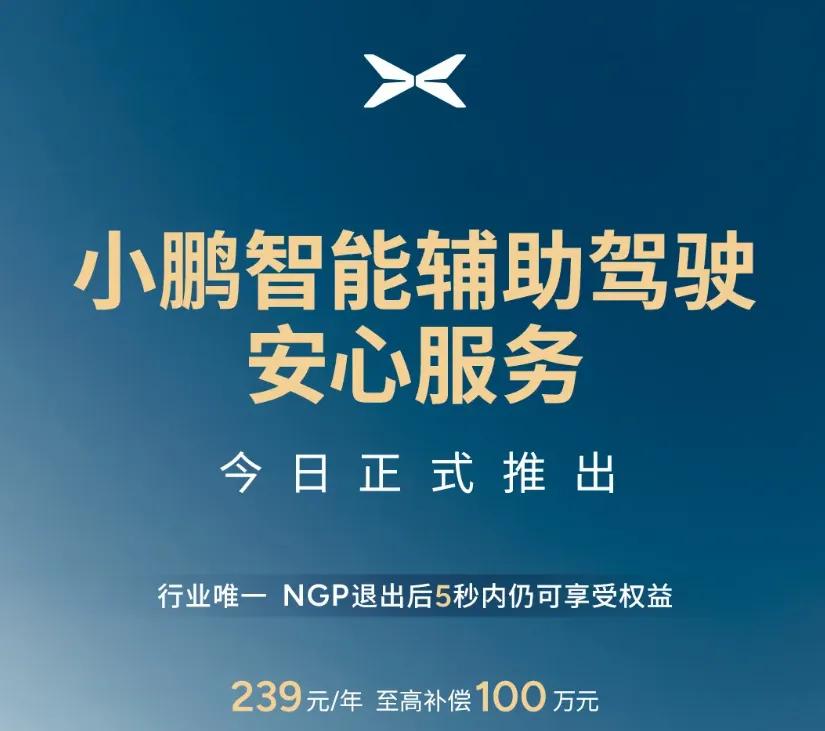

甚至在今年五一假期前,小鹏汽车官方还宣布小鹏智能辅助驾驶安心服务正式上线,售价239元一年,号称是行业唯一NGP退出后5秒内仍可享受权益,至高补偿100万元。何小鹏发文表示,“最近,安全话题讨论非常火热,五一假期即将到来,相信很多鹏友都有自驾出行的需求,小鹏智能辅助驾驶安心服务今日正式上线,希望能赶在假期前给大家带来更多的保障!”

在价格维度,则是智驾平权和成本之间的博弈。实事求是地说,“智驾普惠”正在重塑整个汽车市场的格局。比如,比亚迪将高速NOA功能下放至7万元级海鸥车型,长安也在宣布全系标配智驾接口等。

能够看到,要想让智驾从“奢侈品”变为“必需品”,价格战成为破局关键。哪家车企能够在保障安全的基础上持续压缩智驾的软硬件成本,就有望杀出重围。这对于消费者而言,很可能会加速而至的“智驾普惠”,自然是好事。

在技术维度,这场“战争”是从算力竞赛到生态共建。无论是芯片自研、大模型赋能,还是打造具有凝聚力的生态联盟等,车企将使出浑身解数,来赢得最终的胜利。

比如,端到端大模型引发技术路线革命。深层的较量还发生在数据及生态方面——华为积累数十亿公里中国道路数据,小鹏构建“AI训练营”实时优化算法,百度Apollo开放平台接入数十万开发者等。多元竞争,正在重塑智驾行业版图。

还有一点值得注意——用户心智的争夺。当技术参数趋同,竞争会转向“信任构建”。如何更好地让用户信任,也至关重要。而从发展趋势看,竞争终局将是属于长期主义者的胜利。掌握算法、芯片与生态资源的头部玩家,将成为兼具技术创新力与商业韧性的领航者。

拉开黄金时代帷幕,在敬畏中成长

智驾的“辅助”标签,既是监管的戒尺,也是创新的指南针。当“辅助”成为智驾不可剥离的定语,这成为对技术僭越的纠偏,更是产业走向成熟的成人礼。当“安全”成为共识,当狂热的泡沫散去,智驾的黄金时代或许才真正拉开帷幕。

车企必须清醒认识到:技术的每一次进步,都伴随着风险的指数级增长。唯有将敬畏生命置于技术激进主义之上,才能在智能化的下半场真正赢得用户信任。

而在安全、价格与技术的三重维度较量下,竞争逻辑被重塑。这场竞争的本质,是让技术真正服务于人,而非以生命为代价的狂飙。车企正从营销内卷转向硬核创新,并完成从营销想象力到技术敬畏心的蜕变。

当行业褪去浮躁,那些既能守住安全底线,又能以技术普惠拓展边界的车企,终将在智驾的深水区找到通向未来的船票。毕竟,真正的革新从不在喧嚣处诞生,而在敬畏中生长。